相片太光/太暗?

無論是DC還是DSLR,大家有沒有試過在陽光底下看不清LCD上的相片,常常懷疑相片是否曝光不正確(太光/太暗)?

解決方法

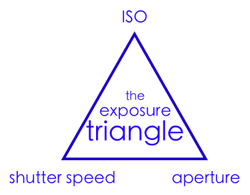

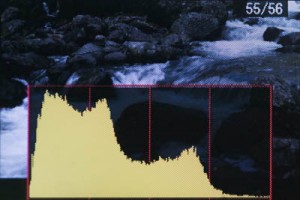

現在便讓我向大家介紹一個在Digital Photography內很重要和很方便的工具 - Histogram (中譯"直方圖")。對於初學習攝影的朋友來說這可算是一個很新和比較"技術"的東西吧,但其實一旦明白了箇中的意義便會發現它實在是好用了!現在便向大家簡單的介紹一下。

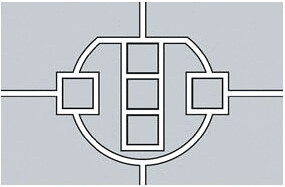

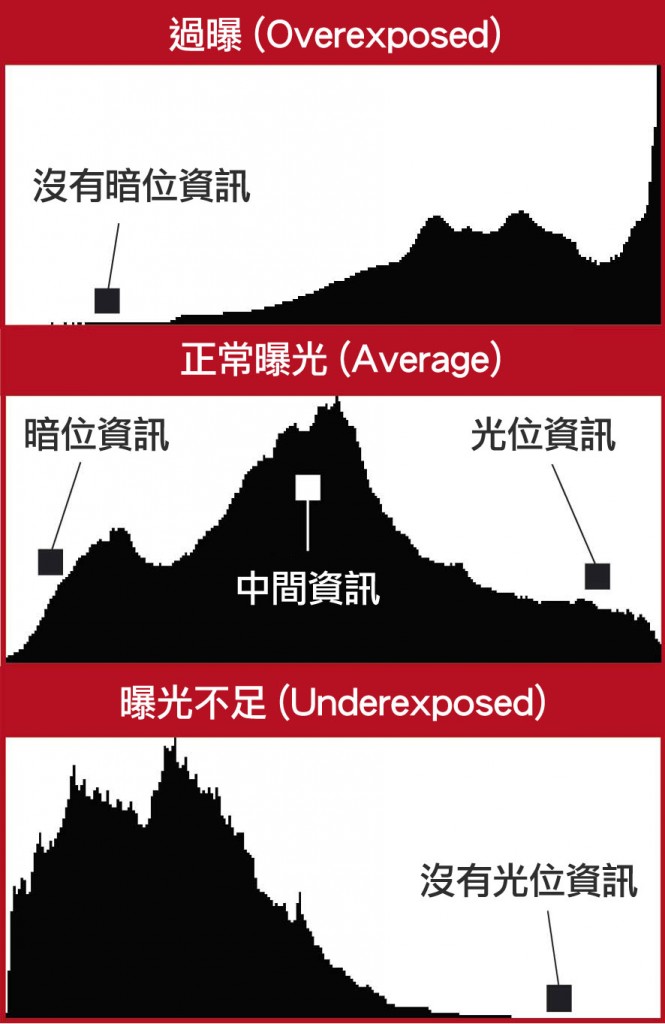

在一個Histogram內,x-axis代表由暗至光的資訊,y-axis則代表該資訊的數量,以下是三種最常見的曝光情況:

- 過曝 (Overexposed)

大部份資訊也偏向右邊,左邊基本上沒有任何資訊。 - 正常曝光 (Average)

資訊很平均地分佈在左至右,中間的資訊比較多。 - 曝光不足 (Underexposed)

大部份資訊也偏向左邊,右邊基本上沒有任何資訊。

例子

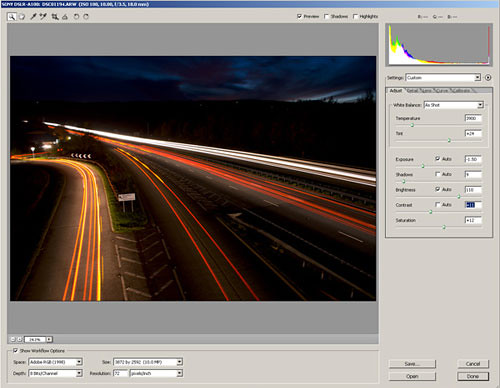

以下是一些例子,讓大家更清楚相片的曝光情況與histogram的關係:

|  |

曝光不足Underexposed |  過份曝光Overexposed |

從上兩張圖片可以看出如果你拍攝一幅相片後發現Histogram有偏左(曝光不足)或偏右(過份曝光)的情況,那麼你最好作EV的加減(EV+/-)或調教一下你的快門光圈組合了。

正確Histogram的迷思

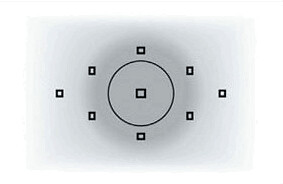

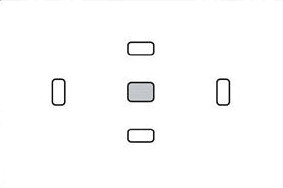

是否每一張相片也需要擁有或調較成正常曝光的histogram呢? 當然不是,就如之前 淺談白平衡 (White balance) - Part 2 一文內提過一樣,攝影講求的是技術和意境的配合,一張過曝或曝光不足的相片也能成為一張好相片,看看以下的例子:

|

|

很明顯這幅月光的相片是曝光不足(右邊完全沒有資訊)的,但這樣反而是拍攝者想帶出的效果。

|

|

而這幅雪地樹木的相片是過份曝光(左邊完全沒有資訊)的,但更能反映出雪地的效果。

結論

Histogram其實只是一個真實反映出相片暗位和光位的分佈情況,沒有對和錯的histogram,但當然,如果你希望拍攝出一個曝光正常的相 片(如旅行攝影,普通人像,正常的風景等等),histogram是非常有參考價值的,因此我建議大家拍攝後不要只看相片,也要多參考histogram 來瞭解不同的光圈、快門、ISO組合在不同環境下對曝光的影響,當然最重要的是可以確保相片有心目中"正確"的曝光吧!

來源:http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/